前幾日各社交網站上許多朋友都轉載 Adele 新歌〈Hello〉,不到 24 小時內,YouTube 點閱次數就突破 2 千萬次。許多名人聽了這首歌曲後大哭,無論是 Katy Perry、Kate Hudson 和 Sam Smith,都對 Adele 這首新歌有很高的讚賞。

英國創作歌手 Adele 的歌曲都由她親自操刀,其創作靈感源於自身的感情經驗,包括流傳至今、耳熟能詳的〈Rolling in the Deep〉、〈Someone Like you〉等歌曲談的都是愛恨交織的「糾結」,上一張專輯《21》幾乎帶有憤怒和心痛的元素;睽違 3 年,這次 Adele 新歌〈Hello〉談的卻是「原諒」,她在訪談時表示,時間可以沖淡彼此的傷口,即便留下疤痕,最終仍得學會放下。

「你總要試著原諒自己。」Adele 說。

〈Hello〉歌詞裡,她這樣寫著:「人們總說時間會治癒一切,但我的傷口還沒復原」、「我早已忘記世界墮落前,是什麼模樣了」、「至少我可以說服自己,試著告訴你,我很抱歉傷了你的心。」

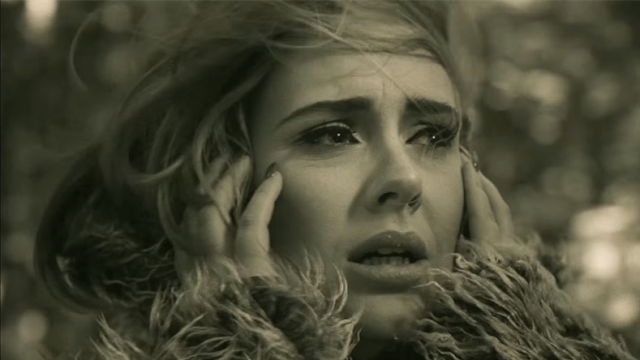

MV 找來加拿大電影導演 Xavier Dolan 執導,拍攝地點在加拿大蒙特婁(Montréal),如果曾看過電影《親愛媽咪》(Mommy)等作品,其實可以從影片觀察到一些 Dolan 的符號。

Dolan 將〈Hello〉MV 以電影的格局拍攝,鏡頭的推拉、逆光、慢鏡,甚至如單色濾鏡、塵埃配置、隔著窗口的窺視等種種元素,Dolan 的影像美學結合 Adele 的音樂,所有的「撕心裂肺」、「捶胸頓足」都讓閱聽眾接受和識讀之中,讓人驚嘆。

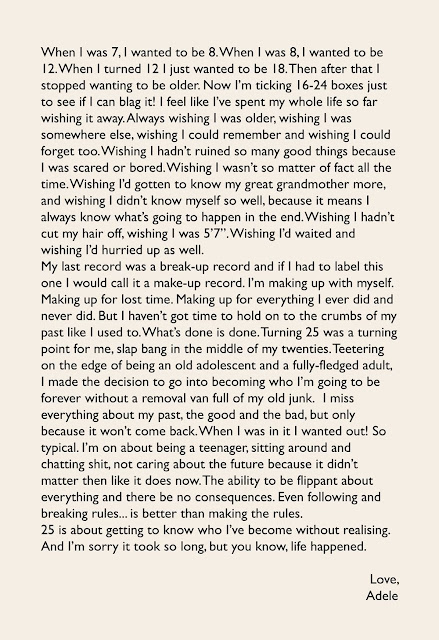

此般意境,也不禁納悶起才幾歲的 Adele,怎麼能唱出如此滄桑、痛徹心腑的意境呢?今年 11 月 Adele 的新專輯即將上市,27 歲的她把這張第三專輯定名為《25》,「25」這個數字對她而言有更深層的意義,她因而寫了這封信:

當我 7 歲時,我希望自己可以 8 歲;當我 8 歲時,我則期許自己能到 12 歲;當 12 歲時,我又希望自己跳到 18 歲。在那之後,我卻不希望自己繼續長大了。

回顧 16 歲至 24 歲的那些日子,我總是希望這個、希望那個;我希望自己變得更成熟,希望身處在任何地方,希望自己可以記住、也可以忘記一切;希望自己沒有因為感到懼怕或無趣,而毀壞那些眾多美好的事物;希望我不要老是在意事實;希望我能更認識曾祖母,也希望不要太了解自己,因為這意思是我總能知道最後將發生什麼事;希望我沒有剪掉頭髮,希望我擁有 170 公分的身高,也希望自己可以等待,也希望能加快腳步、把握現在。

我的上一張專輯是關於「分手」,如果我必須要貼標籤分類,我會稱新專輯為「彌補」。我正在彌補我自己,彌補流逝的時光,彌補所有我作過的以及尚未作到的事。但是我沒有時間能像過去那樣緊抓自己曾經擁有的,所有事情都已成定局。

25 歲是我的轉捩點,正好在青春期、成熟期邊緣搖擺不定,我下定決心要成為未來都想成為的人,不會再有搬運車來載滿我曾經留下的垃圾了。我懷念過去,懷念那些無論好的或壞的、所有的一切,也正因為它們已經不會再回來,那些當我曾經想要拋棄的東西!多麼典型的、獨特的。

那名青春期的少女曾閒坐在這裡,談論著無聊八卦屁話,對未來毫不在意,但是現在都不同了,一切變得如此重要。以前能輕率地看待一切事物而且也不會有任何成果,無論遵循或打破這些規則,都比「制定規則」要好。

25 歲即是那個沒有意識到的當下,了解自己成為什麼樣的人,很抱歉這件事情花費了許久時間,但你知道,人生就是如此。