沿路撿石

於是思考價值,都得發生一次空難。

Friday, April 8, 2016

烏克蘭的民主夢,被荷蘭人捏碎了

我在街上收到一份楓糖餅,外包裝是公投文宣,大抵呼籲公民們動起來參加投票,讓荷蘭政府根據民意,重新檢討影響政治經濟關係的《歐盟與烏克蘭聯合協議》(EU-Ukraine Association Agreement),並對簽署「自由貿易協定」(Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA)一事有所表態。6日荷蘭公投,身邊幾位荷蘭朋友參與投票後,在吃飯喝酒的同時聊聊烏克蘭和歐盟政治。像我這種外國人就會說「荷蘭人應該要協助烏克蘭問題」,就有朋友說起,協助人權進展當然可以,但許多荷蘭人不覺得歐盟有能力處理這種事務,也不信任歐盟。

「你不相信歐盟,但你支持脫歐嗎?」我說完即喝了一口酒,等待回覆。幾個荷蘭朋友開始答腔,笑說已經懷念「荷蘭盾」的質感,但認真說起來,歐盟與烏克蘭簽定聯合協議,實屬重要議題,卻不見歐盟和荷蘭政府在協商過程中徵詢公民意見,也沒有呈現重要的溝通,換成台灣人口吻即是「黑箱作業」;荷蘭到底也是歐盟會員受益國,但在荷蘭國內可見不少荷蘭人除了對歐盟的持續擴張感到不滿,甚至質疑歐盟許多決策程序「不夠民主」,荷蘭人「疑歐」心態和英國人企圖「脫歐」的樣貌有些相像。

這是歐盟第一次和東歐國家簽署協議,2007年,歐盟和烏克蘭開始協商「聯合協議」;2013年,烏克蘭前任「親俄」總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)拒絕簽署聯合協議;2014年,新任烏克蘭「親歐盟」總統波洛申科(Petro Poroshenko)和歐盟簽署聯合協議,除了能在經濟貿易上加強雙邊效益,也協助烏克蘭改革貪腐的政治和法律,強調民主、人權和基本自由,並提高市場經濟和永續發展的規模,逐步給予免簽證和免關稅的優惠,讓烏克蘭能接近歐盟的標準前往「自由民主」,並提案自由貿易協議,最終目標就是能讓烏克蘭加入歐盟。

《歐盟與烏克蘭聯合協議》至今獲得歐盟27個會員國通過,獨缺荷蘭。雖然有許多荷蘭公民、學者支持歐盟協助烏克蘭追求民主、自由和經濟,但多數荷蘭民眾質疑,歐盟的理想化、執行項目進程速度快、門檻標準不一,不但忽視烏克蘭在許多方面尚未達到「入歐標準」要求,卻讓烏克蘭草率過關(尤其烏克蘭政權貪腐嚴重,民眾質疑歐盟官員和烏克蘭領導階層「打交道」),不是先開放和歐盟合作,再讓烏克蘭慢慢改革,而應該是先要求烏克蘭內部先自行改革,符合逐項規定、達成目標後再和歐盟談合作。

荷蘭公投結果出爐,投票率32.3%(超過門檻30%),針對是否通過《歐盟與烏克蘭聯合協議》,61.1%荷蘭人投反對票、38.1%贊成,這表示有許多荷蘭人對歐盟政策感到「不信任」。荷蘭目前為歐盟輪任主席國,荷蘭總理呂特(Mark Rutte)對此表示,如果投票率超過30%,而且明顯是多數人「反對」,那麼歐盟就不能未經討論而擅自批准協議,意味著「聯合協議」中尚未執行的部份恐中止取消,而歐盟和烏克蘭的「自由貿易協定」也暫時不明。

反歐盟人士表示,這次公投並非針對烏克蘭的政治現況,而是荷蘭人對歐盟民主制度的不滿,參與投票的公民可能對俄羅斯、烏克蘭和歐洲的關係一知半解,卻用公投呈現批判歐盟、懷疑歐盟的態度。

也有荷蘭公民表示,許多民眾質疑歐盟,但知道若投下反對票,造成的結果可能是讓烏克蘭深陷俄羅斯的武力威脅和經濟制裁,因此選擇不去投票,投票率32.3%僅低空飛過公投門檻30%,也見許多荷蘭人對於公投主題將「荷蘭對歐盟的態度」和「歐盟與烏克蘭的關係」綁在一起,是「搶劫」了協議本身的重要焦點。

事實上,歐盟為了避免烏克蘭的經濟投靠俄羅斯,於是將和烏克蘭的「自由貿易協定」於今年1月1日起暫時生效,荷蘭公投結果若贊成,則正式生效。荷蘭國會上下議院皆已批准此協議,但荷蘭國會已經承諾會尊重公民的意願和思考。

新改制的荷蘭公投法不具強制力,但是公投法第九條明定,若確定辦理公投,不論公投結果為何,該協議/法案都必須暫停執行,直到荷蘭政府另行公告。公投確實沒有強制性,荷蘭政府可以漠視這次的公投表態,但政府若選擇此舉,在荷蘭政府和人民的背後就會產生更強大的負面政治效益,何況2017年荷蘭將會面臨大選。

英國將於6月23日舉行「脫歐」公投,荷蘭媒體報導,荷蘭4月6日的公投結果正反映出荷蘭人懷疑歐盟的心態,被視為英國脫歐的「前哨戰」。

Sunday, January 17, 2016

時代力量進國會、綠社盟竟全軍覆沒?

綠社盟和時代力量被歸類為第三勢力,不同風格也不一樣的結局,時代力量進國會,綠社盟卻搖搖欲墜。外界認為會導致這樣的結果是因為時代力量原先就和民進黨維持友好關係,民進黨有足夠的資源能協助時代力量獲得聲勢;但也有學者指出,台灣政治制度限縮小黨發展,政黨補助金門檻較高,才讓政治競爭變成某種程度上的懇求,成為政治明星的選戰。

綠社盟由綠黨和社會民主黨所組成,為「綠黨社會民主黨聯盟」。綠黨關心草根民主、生態平衡、環境保護、社會平等,而社會民主黨是標舉「社會民主」的新政黨,政治理念最進步。綠黨召集人李根政為社運領袖,社會民主黨主席是台灣大學社會學系副教授范雲,也具有野百合學運背景,兩黨結盟讓社運界有高度期待。

2014年「公民組合」發起,以籌組政團目的為號召,計畫2015年成立政黨、2016投入立委選戰,以打破藍綠的政治壟斷。但成員在立委席次的意見上沒有共識,「公民組合」分裂派系,林峯正、林世煜等人組成以男性為主的時代力量,而范雲、呂欣潔、陳尚志等人則另外成立社會民主黨。

「公民組合」核心人物黃國昌則在兩黨躊躇之間,最後選擇加入時代力量。

時代力量逐漸塑造政治明星,卻不見主張和實際政策,相比之下,社會民主黨較擁有完整政策以及明確的立場。即便社會民主黨結合綠黨後民調數字依舊低迷,仍宣示不向財團、大黨靠攏,社民黨內成員更不願表態是否支持民進黨總統候選人蔡英文,並強調「候選人政策必須符合理念」。

綠社盟此舉讓人想到「挺柱女孩」伊梓帆也曾不斷表示「我們支持對的事情、支持對的人」,究竟挺誰不得而知;但到選舉投票前夕,范雲受訪時表達「長期支持婦女參政」,鬆口表態支持蔡英文,跟當初因「和蔡英文手作『愛心便當』」受外界質疑,范雲的回應相對軟化,而綠社盟候選人也拋開矜持,讓民進黨協助提高知名度,支援催票。

從排斥大黨,到接近民進黨而成為「泛綠」政黨的綠社盟,讓第三勢力的選票有些動盪。即便有學者認為「在野大聯盟」本是互助合作,但外界依然嘲諷社會民主黨立場前後不一,再加上范雲在一面批評民進黨、又一面靠攏民進黨的同時,使得支持綠社盟的選民無法理解眼下狀況,也讓民進黨和第三勢力的選情之間產生了變化。

雖說人人皆可「政治出櫃」,但既然政治忠於理念,判斷局勢後卻又突然選邊站,讓許多民眾好奇范雲對選舉的評估。范雲受訪時表示,這只是忠於自己的理念,而不是綠社盟選戰策略。將一切的表態歸為自己,由自己承擔輿論,堅稱此舉和所屬政黨無關。

但是「理念」真不會被「現實」妥協?李晏榕,友達光電董事長李焜耀之女,作為資本家的女兒,卻為社會民主黨競選立法委員,即讓人察覺其立場是否錯置或矛盾。友達光電曾受到環境汙染的質疑,李晏榕當時表態友達不應迴避責任,政策制定環境維護的規則,財團就得遵守。她試圖掙脫「李焜耀女兒」的標籤,強調「外界要看的是『李晏榕』本人、『李晏榕』的人品和思維」。

同樣地,李晏榕日前會面親民黨總統候選人宋楚瑜,綠社盟內部雖然意見激烈,也對外強調「這是友善交流,不是選舉合作」,或由李晏榕本人承擔輿論,以類似的「和所屬政黨無關」招式切割。社會民主黨既追求環境保護,又宣稱維護勞工權益,但不可否認友達曾壓榨過勞工、曾危害環境,綠社盟成員未循黨內程序拜會他黨候選人(尤其是具有政治爭議的宋楚瑜),李晏榕若成為立委,該如何保障人民權益,會不會從排斥財團、大黨的立場,進而面向財團的靠攏、或政壇的利益割捨?都讓許多支持者深感疑慮。

此次選舉結果,綠社盟政黨票得票率為2.52%,和台聯的2.50%加起來才5%,低於時代力量的6.10%、新黨的4.18%。在歐洲,社會民主黨皆擁有工運的基礎,綠黨也經歷多年才進入國會,而台灣的社會民主黨成員多為名校畢業、知識菁英,未見扎實的勞工階級,定位和路線都不夠明確(或僅立足於婦女、性別運動),區域立委候選人沒有深耕,突如其來的「空降」,人民如何相信你想要長久耕耘,更不用說政黨成員的不穩定性讓支持者無可奈何。

即便如此,部份年輕選票仍願意給綠社盟機會、讓綠社盟早日實施政策理想;綠社盟也應認真看待此次選舉經驗,省思「以理想檢驗他人,以現實諒解自己」。

Monday, October 26, 2015

Adele:試著原諒自己,但你知道,人生就是如此

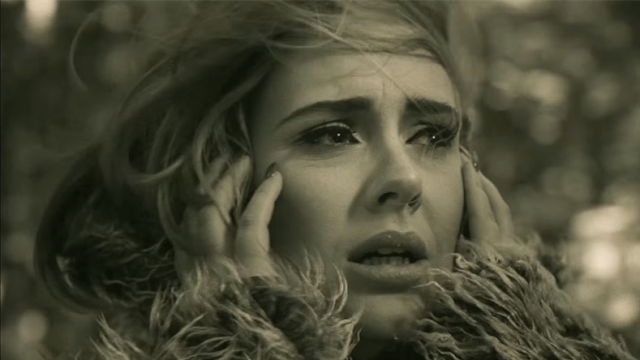

前幾日各社交網站上許多朋友都轉載 Adele 新歌〈Hello〉,不到 24 小時內,YouTube 點閱次數就突破 2 千萬次。許多名人聽了這首歌曲後大哭,無論是 Katy Perry、Kate Hudson 和 Sam Smith,都對 Adele 這首新歌有很高的讚賞。

英國創作歌手 Adele 的歌曲都由她親自操刀,其創作靈感源於自身的感情經驗,包括流傳至今、耳熟能詳的〈Rolling in the Deep〉、〈Someone Like you〉等歌曲談的都是愛恨交織的「糾結」,上一張專輯《21》幾乎帶有憤怒和心痛的元素;睽違 3 年,這次 Adele 新歌〈Hello〉談的卻是「原諒」,她在訪談時表示,時間可以沖淡彼此的傷口,即便留下疤痕,最終仍得學會放下。

「你總要試著原諒自己。」Adele 說。

〈Hello〉歌詞裡,她這樣寫著:「人們總說時間會治癒一切,但我的傷口還沒復原」、「我早已忘記世界墮落前,是什麼模樣了」、「至少我可以說服自己,試著告訴你,我很抱歉傷了你的心。」

MV 找來加拿大電影導演 Xavier Dolan 執導,拍攝地點在加拿大蒙特婁(Montréal),如果曾看過電影《親愛媽咪》(Mommy)等作品,其實可以從影片觀察到一些 Dolan 的符號。

Dolan 將〈Hello〉MV 以電影的格局拍攝,鏡頭的推拉、逆光、慢鏡,甚至如單色濾鏡、塵埃配置、隔著窗口的窺視等種種元素,Dolan 的影像美學結合 Adele 的音樂,所有的「撕心裂肺」、「捶胸頓足」都讓閱聽眾接受和識讀之中,讓人驚嘆。

此般意境,也不禁納悶起才幾歲的 Adele,怎麼能唱出如此滄桑、痛徹心腑的意境呢?今年 11 月 Adele 的新專輯即將上市,27 歲的她把這張第三專輯定名為《25》,「25」這個數字對她而言有更深層的意義,她因而寫了這封信:

當我 7 歲時,我希望自己可以 8 歲;當我 8 歲時,我則期許自己能到 12 歲;當 12 歲時,我又希望自己跳到 18 歲。在那之後,我卻不希望自己繼續長大了。

回顧 16 歲至 24 歲的那些日子,我總是希望這個、希望那個;我希望自己變得更成熟,希望身處在任何地方,希望自己可以記住、也可以忘記一切;希望自己沒有因為感到懼怕或無趣,而毀壞那些眾多美好的事物;希望我不要老是在意事實;希望我能更認識曾祖母,也希望不要太了解自己,因為這意思是我總能知道最後將發生什麼事;希望我沒有剪掉頭髮,希望我擁有 170 公分的身高,也希望自己可以等待,也希望能加快腳步、把握現在。

我的上一張專輯是關於「分手」,如果我必須要貼標籤分類,我會稱新專輯為「彌補」。我正在彌補我自己,彌補流逝的時光,彌補所有我作過的以及尚未作到的事。但是我沒有時間能像過去那樣緊抓自己曾經擁有的,所有事情都已成定局。

25 歲是我的轉捩點,正好在青春期、成熟期邊緣搖擺不定,我下定決心要成為未來都想成為的人,不會再有搬運車來載滿我曾經留下的垃圾了。我懷念過去,懷念那些無論好的或壞的、所有的一切,也正因為它們已經不會再回來,那些當我曾經想要拋棄的東西!多麼典型的、獨特的。

那名青春期的少女曾閒坐在這裡,談論著無聊八卦屁話,對未來毫不在意,但是現在都不同了,一切變得如此重要。以前能輕率地看待一切事物而且也不會有任何成果,無論遵循或打破這些規則,都比「制定規則」要好。

25 歲即是那個沒有意識到的當下,了解自己成為什麼樣的人,很抱歉這件事情花費了許久時間,但你知道,人生就是如此。

Tuesday, October 20, 2015

一種 Tinder 告訴我的規訓:欲望命題中的不確定

我開始玩 Tinder 這款交友 app,輸入一些資料,「滑」系統顯示的照片。這款交友規則是這樣:它顯示一張其他用戶的照片,你若喜歡就選「Like」,若對方也「Like」你的檔案,就會出現「Match」的提示,雙方可以開始說話。和以往我所使用 app 的交友經驗有些不同,有些 app 可以主動搭訕「菜」說話、噓寒問暖,但同樣是市場(亦即身體資本和長相)取決為第一優先,Tinder 的聊天對象至少是我順眼的,而對方也有一定程度喜歡我。

換句話說,當其中一方選擇「Nope」那麼緣份就盡了,就不會再有進一步的互動機會。

Tinder 可以顯示對象檔案其中一種性別,喜歡你的人不一定想跟你上床。我特地選擇生理男女都顯示,無論男女,我看到順眼的就勾上「Like」。有趣的是,使用短短兩天我卻已經累積和 60 幾個男生 match,可是完全沒有女生喜歡我——我突然想起,在中學以前我確實想扮演、被教育成那種父權陽剛的姿態,當時我想要一個女朋友,但我不是那種體育課能展現威風的人,導致即便我可以跟女孩玩在一起但僅是玩在一起,因為女生從未將我列入「欲望的層次」。在這個社會裡,以我的性別氣質我可能交不到女朋友,陽剛的姿態通常是比較受歡迎的,於是我猜測,當男生規訓成某種父權陽剛的姿態,才有機會認識異性伴侶。

當然,在同性戀市場也有類似的狀況。

除了父權社會,種族間的偏見也有此類現象。我想到身邊有一位法國女孩曾跟我說他想要一位台灣男友,但是台灣男生好像都很害羞,不太會主動邀請她發展進一步的可能,或許是文化風情不同,她亦猜測該不會是因為多數台灣男生認為歐美女孩應該不會看上亞洲男孩?殊不知這位法國朋友就只想跟台灣男生約會。

我之所以身為同性戀者也很有可能是因為我在同性戀圈比較能如魚得水;就像有些歐美人來到亞洲就突然愛死這些充滿熱情的台灣人,也有可能是原先他們在歐美交友圈就不曾享受過那種「凝視的待遇」(反觀亞洲人至歐美社交也可見某些程度的落差),我意識到這點只是因為我在玩 Tinder 時正好碰到類似的情境,我以為我喜歡女生(或者我明明也可以欲望女生)只是這裡沒有機會可以讓我嘗試。

以前也會性幻想(since 性關係就是幻想)和女生共組關係等,於是我就猜想,「性的建構」或許不只包涵了「趨向」的命題,可能也得包涵「遠離」的命題、或「模糊」的命題——例如「我可能喜歡/不喜歡女人」或「我不知道我喜不喜歡女人」,多數人可能會為自己硬把「不確定的命題」假定成「任何一個確定的、方便的、避免任何麻煩的」,就像我自動把我自己對女性的欲望命題中的「不確定」無意間改成「否定」,卻更加強了自己喜愛男體的命題。

我在進入任何一種社會標籤前會陷入一些思考(如個體該如何稱是哥或弟之類、開放式或封閉式關係之類),然後發現一切的一切,情感流動的命題都無法用言語說得清楚。

Friday, July 17, 2015

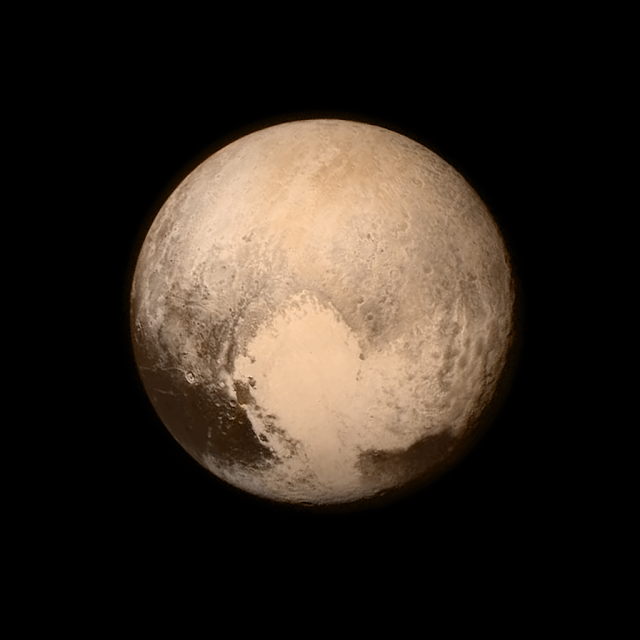

給冥王星:從記憶符號裡,再次面對早已死去的地方

朋友傳來一張冥王星的影像。從他的語氣中,彷彿他又在可知世界裡找到某些渴望和熱誠,「能夠一窺冥王星真面目,真的是難得的機會。」他興奮不已地說完,又倒頭回去努力工作。只能把這些資訊當作談話消遣,畢竟時間有限,我們只是一般的上班族。

想起多年前年紀還小的時候,我也曾是一位天文迷。當時那個小男孩喜歡閱讀一些科普雜誌,字字珠磯,一頁又一頁進入字裡行間,一張張照片認真地閱覽,每篇圖文都不能放過。文章介紹說,1930年間天文學家找到了比海王星更遙遠的不明行星,姑且暫名為「X行星」(Planet X),就像是《百年孤寂》裡說的:「世界太新,很多事物還沒有名字,想陳述必須用手去指。」

行星太遠,人們用手也指不太到,只能透過哈柏太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)觀察「X行星」的表面紋路,陰暗的、晦澀的、冰冷的,想像它可能是什麼模樣,最後天文學家經由投票稱它為冥王星(Pluto)。2006年,美國NASA發射了「新視野號」(New Horizons),「新視野號」代替地球人努力地旅行,2015年7月14日「新視野號」終於靠近了冥王星,以傳送更清晰、更豐富的影像資料,此次人們才能看見冥王星美麗的身影。

在「新視野號」尚未展開旅行之前,國際天文聯合會重新決議了「行星定義」,冥王星被剔除九大行星名單之外,將其定義為「矮行星」(介於行星與太陽系小天體、小行星),那時人們戲稱若形容一個主體「被降級」,可稱之「be plutoed」,亦即「冥王星般的遭遇」。

年輕時不識死亡,以為冥王星是「死」的象徵,是一段關係的結束而重獲新生;人們在得知冥王星不屬於行星家族,金木水火土排列,天王海王卻少了個冥王,納悶起自己的星盤,疑惑世界和自己的關係,占星師也不知該從何說起。宇宙裡,每一次的爆炸、毀滅都是無聲的進行,整座世界如此寂靜,彷彿什麼事情都沒有發生,星體各自承擔內裡所有渴望,也沒有介質能夠傳播出去。

作家張惠菁曾說,冥王星彷彿是一種關係的隱喻,「看似接近,實則是完全不同系統的運行。」猶如共處身邊咫尺天涯,和伴侶遊走生命軌跡,卻在不同的時空裡一點一滴失去彼此。

一段關係所以穩定,或許無關身處距離。畢竟身為夜貓也有作息時差,他出外工作,而你正裝飾誰的夢;或者此刻他就同你睡在身旁,都有可能夜長夢多。世界裡有些城市正日出而有些正進入夜晚,我總以為無論何時何處,只要他想見你以任何形式,他就是在;但畢竟人依然是感官動物,需要體溫需要愛,彷彿沒有這些一切都不曾發生。

然冥王星始終存在,確實在宇宙裡的某個角落,擁有自己的規律性,只是無法被分類、無法以人類的思維校對至已知系統。冥王星猶如愛情,人們亦正試圖用新的標籤解釋新的秩序,用人類的邏輯把所有關聯的可能作定義和歸納;冥王星外冷內熱,有些人祈求它與世靡爭,有些人亦希望其轟轟烈烈。

進入愛情所作的每件事情都像是慢性自殺,每談一次戀愛、每結束一段關係,我在城市裡看到曾為他朗讀過的詩句、哼起那段歌曲的旋律,見到那本圖畫故事有關小王子和狐狸,自始至今那些過於甜蜜的回憶都成了記憶負擔;而我就在察覺到的符號裡,再次面對早已死去的地方。

混濁的菸霧容易隨風消散,或許思念也是。

冥王星沒有了名字,人們的星盤上不願再計算它;當記憶是人們剩下的唯一存在,那顆遠在光年還發出光芒的星,或許它早已熄滅。

Subscribe to:

Posts (Atom)